Al inicio de 1951 Gonzalo Chillida Juantegui (San Sebastián, 1926-2008) se incorporaba al Colegio de España, en París, donde permaneció hasta finales de junio. Volvería en el otoño del siguiente año, 1952, alojado hasta junio de 1953. ¿Continuaremos con las certezas?: sencillamente no, pues estos datos serán los más precisos que conocemos, lo cual nos permite mencionar la justicia del calificativo de Gabriel Celaya de “este hombre secreto” quizás continuador de una cofradía, muy relevante de pintores y, en general, artistas, que, como el Faulkner apartado en su algodonal del oeste, eran capaces de vivir sin dejarse ver. Gonzalo pareciere verdadero practicante del arte de desaparecer, como si en ese no dejar huellas disfrutara de la magia del eremita en su retiro, aquello señalado por Maurice Blanchot: “¿cómo haremos para desaparecer?”. El resto quedará acariciado en la neblina del tiempo, tal en su pintura asoman en la historia ciertas notas como islas entrevistas, rocas, salientes, arenas arrastradas, desvanecidas playas sobre las que el agua dejó su huella.

De modo previo, diversas tentativas de estudio en el Madrid de 1947, asomando a los fértiles fifties, repartiendo su tiempo entre la tentativa para el ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y los dibujos en el Círculo de Bellas Artes, a ello unido el verdadero magisterio del Museo del Prado, que -esto sí es una certeza- visitará durante toda su vida. Y las excursiones a los alrededores, Ávila tan dibujada. De tal forma que su proceso creativo podría asimilarse a la llamada “Joven escuela madrileña”, una figuración quieta que incluía bodegones de aire metafísico. ¿Un vasco en vía Fondazza? Pinturas con aire de acentuada desconexión entre las formas, como objetos desposeídos, cacharros con sus sombras anhelantes, obsesionados por la consciencia del espacio.

París, voilà. Habitación número 34, estudio-taller 135 en una de las torres del quinto piso del Colegio de España. Como revelan diversas fotografías, entre los encuentros uno hubo de resultar esencial: el sucedido con Pablo Palazuelo, con quien coincidió entre 1952 y 1953, recién retornado el madrileño desde Villaines y período previo a la marcha al mítico trece de la rue Saint-Jacques. En muchos aspectos, coinciden ciertas notas iniciales de las trayectorias de esos dos caballeros de la soledad.

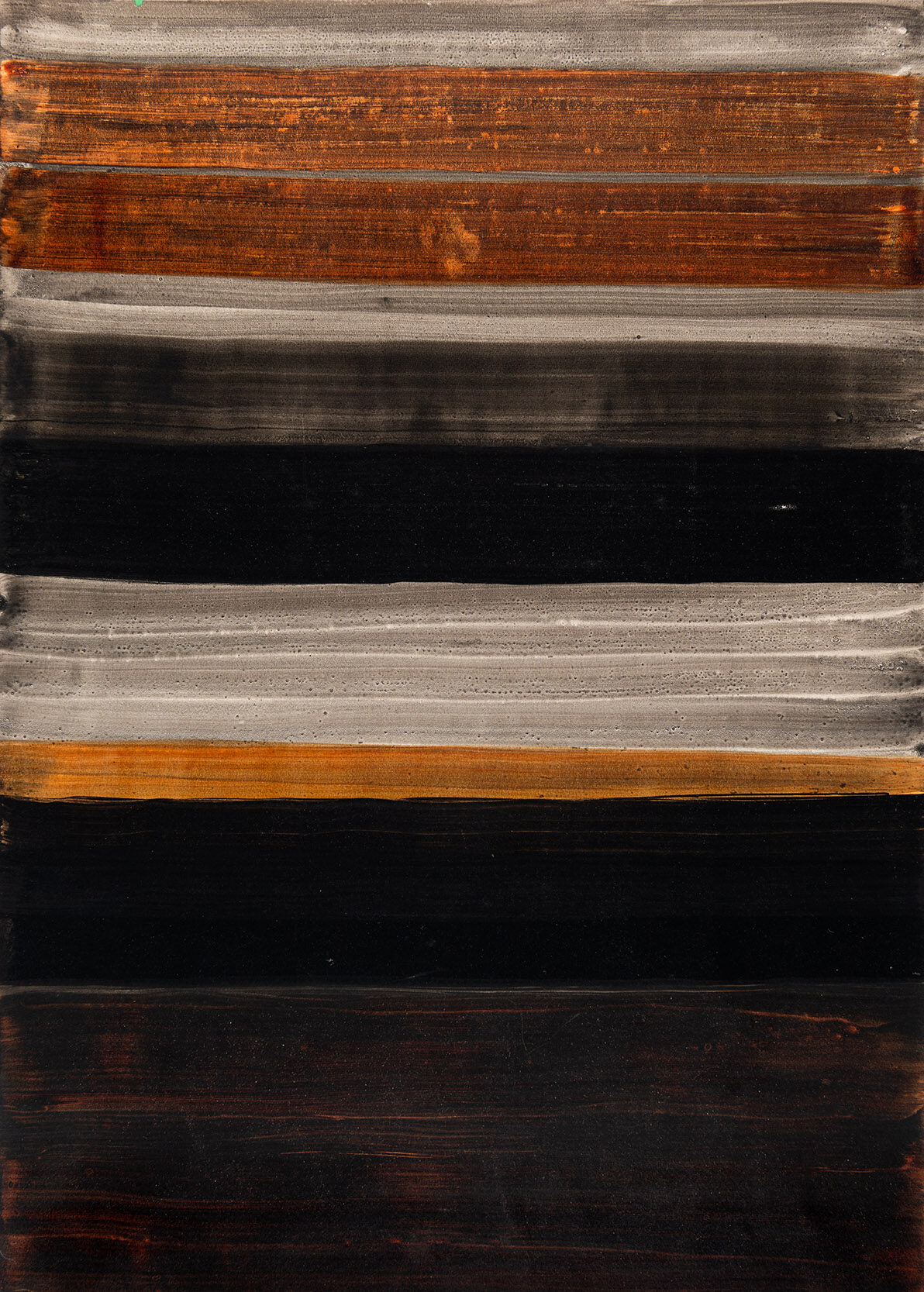

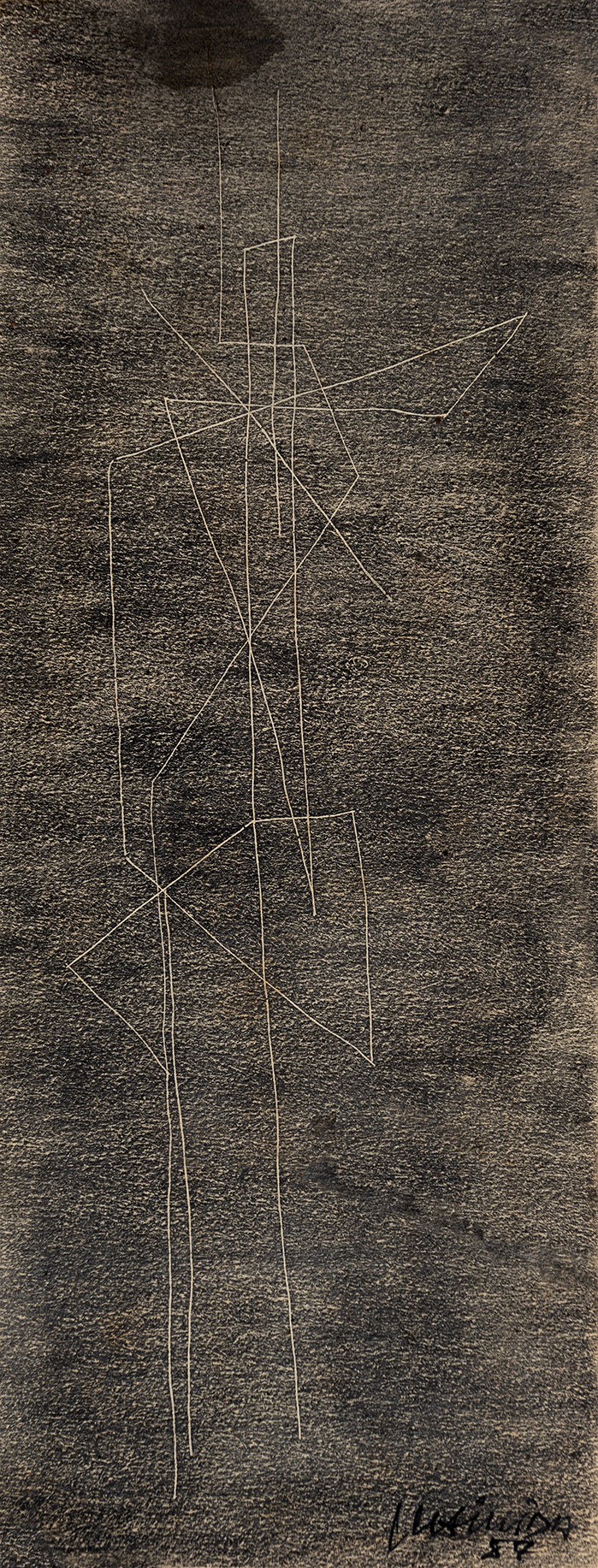

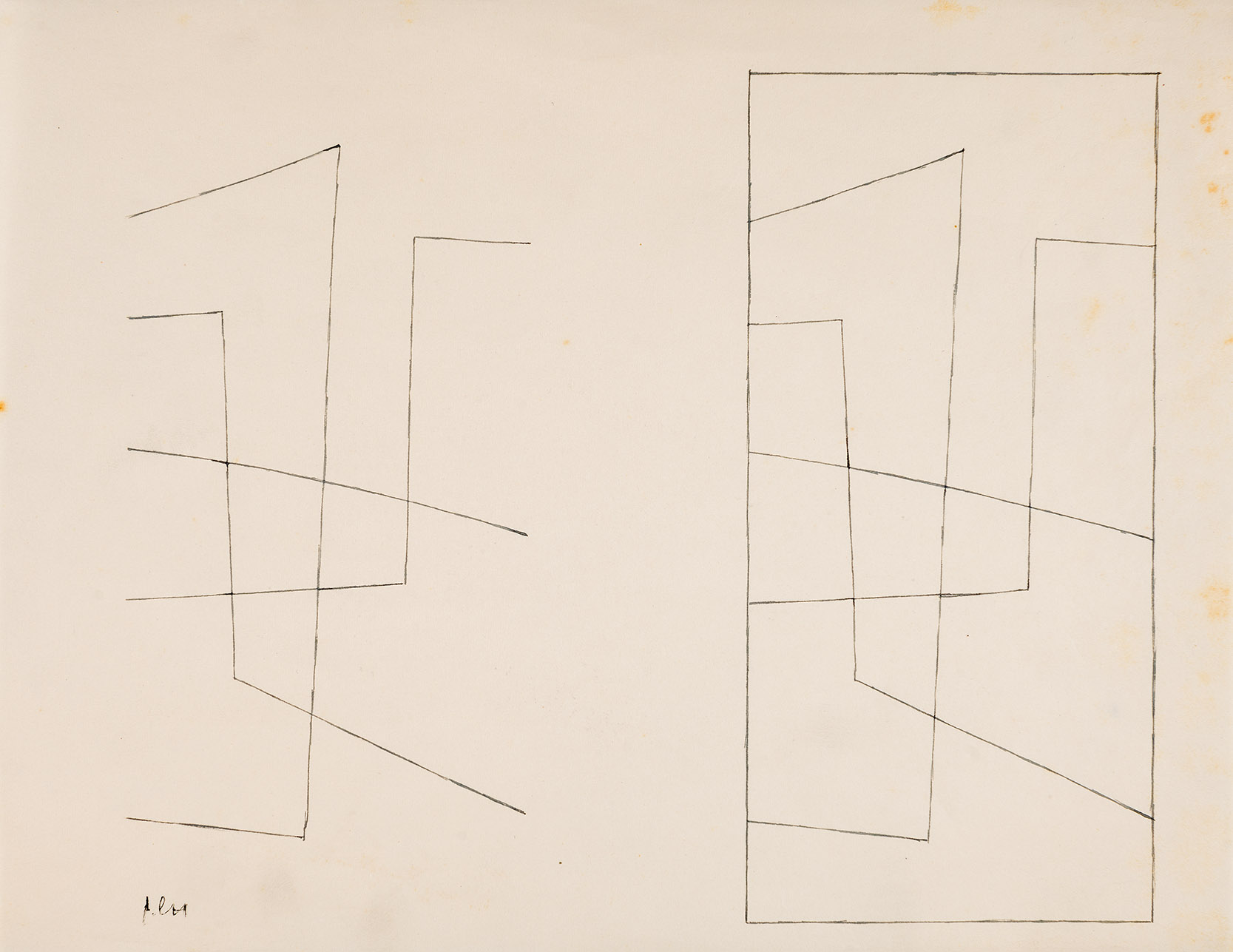

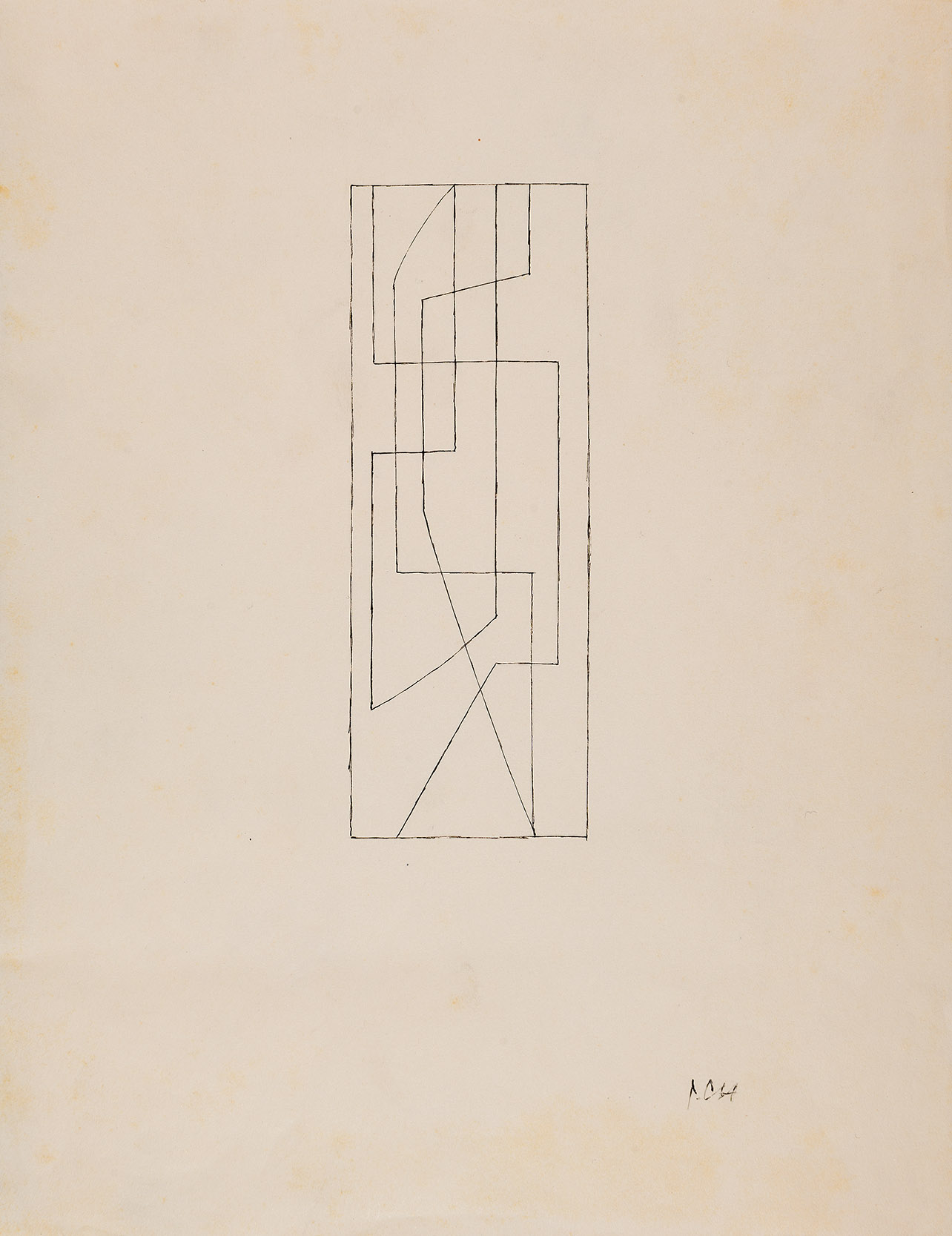

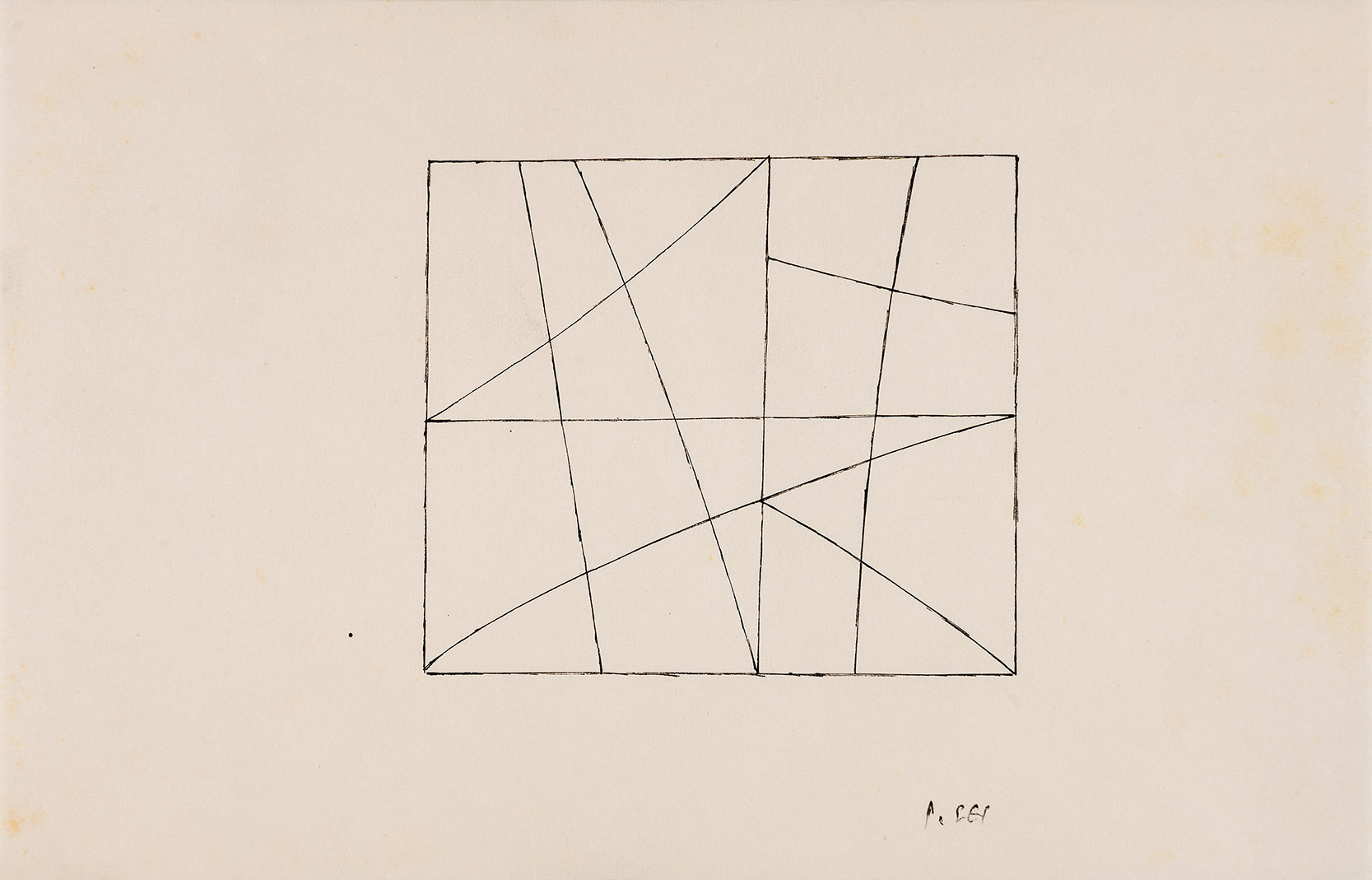

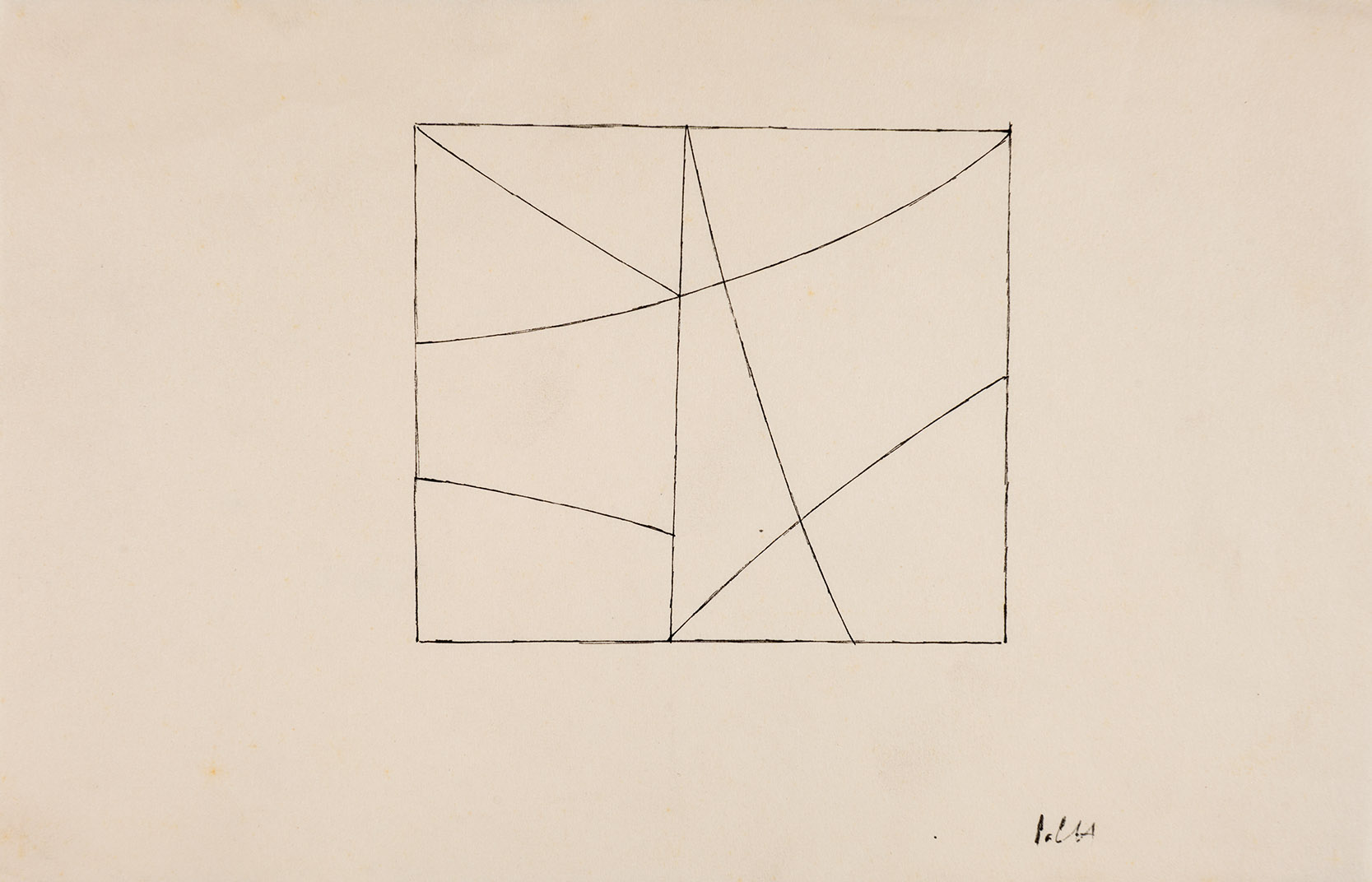

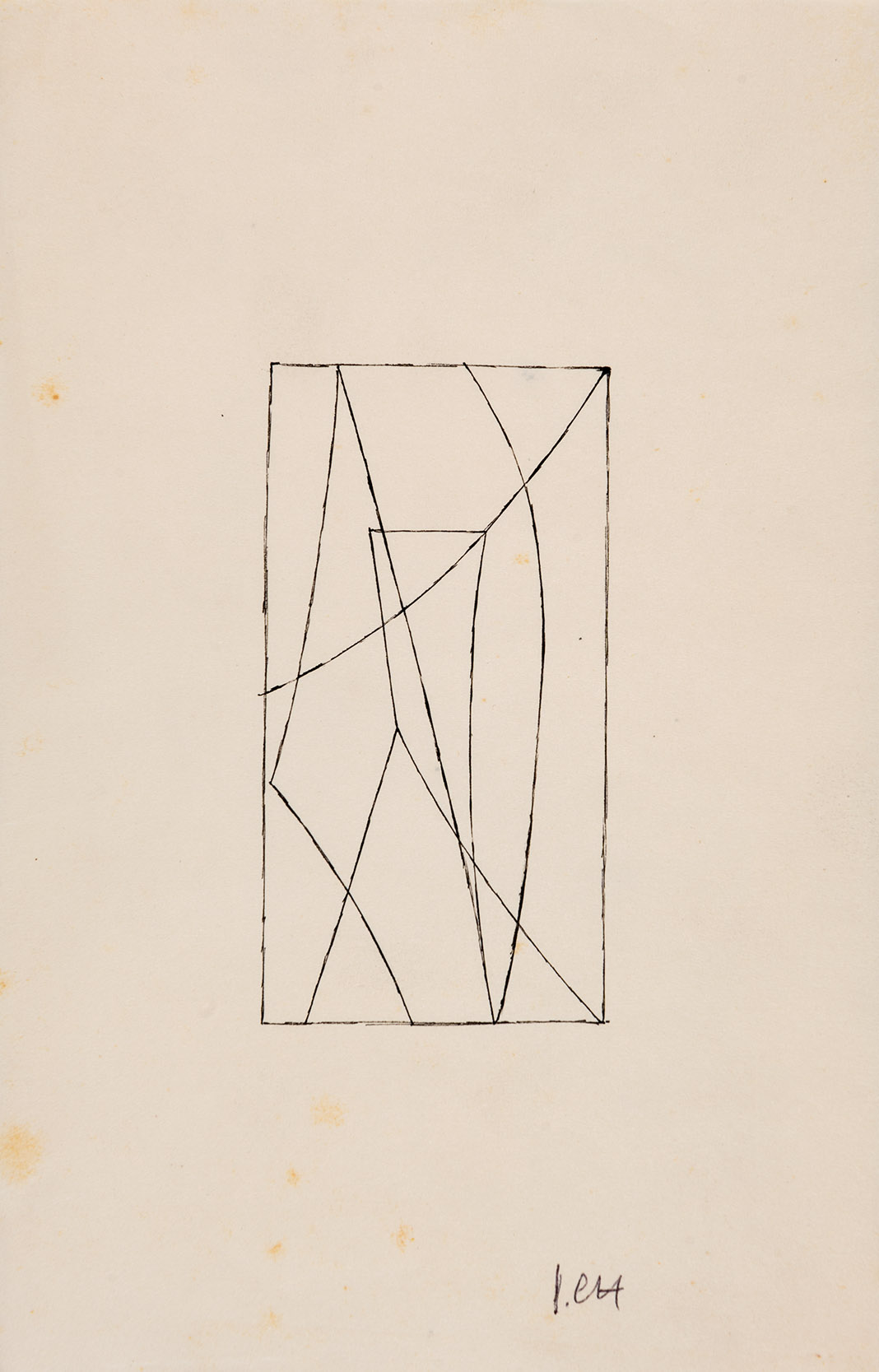

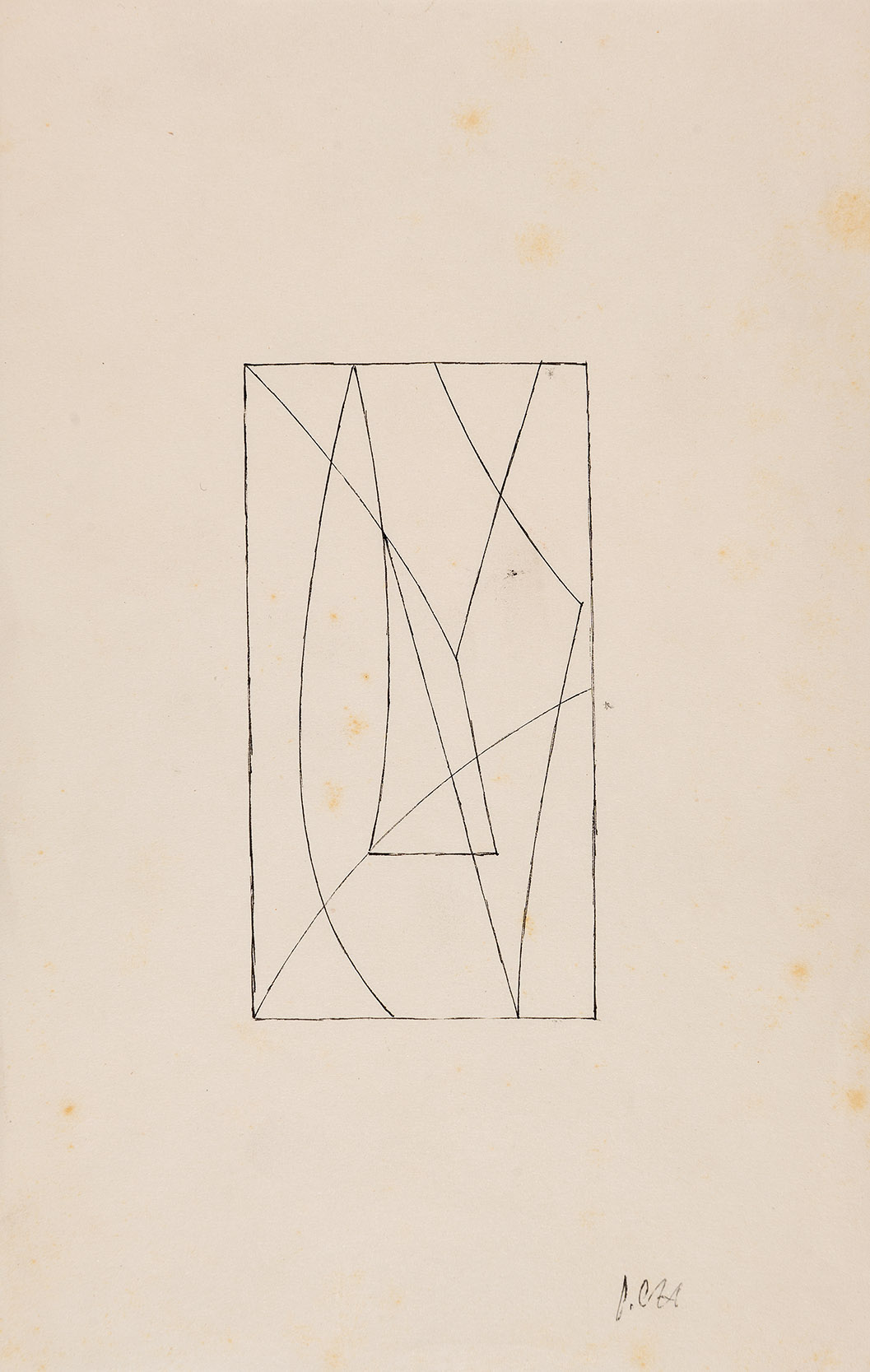

Su paso por París supuso dejar temporalmente a un lado la pintura figurativa encarando una intensa experimentación formal, de tal manera que, cuando retornara con nosotros, su vida como artista se había transformado. De ello da fe la fotografía tomada nada más regresar, en la ganbara de su estudio en Gipuzkoa (1955-1958), en cuyo caballete se aprecia, cuidadosamente colocado, un cuadro abstracto, constructivo y de estructura horizontal, pareciere un paisaje geométrico constituido como un territorio de líneas y planos en agitadas fugas por los límites de la superficie pictórica, lienzo muy palazuelino y hermanado con ciertos dibujos lineales ahora expuestos en la galería José de la Mano.

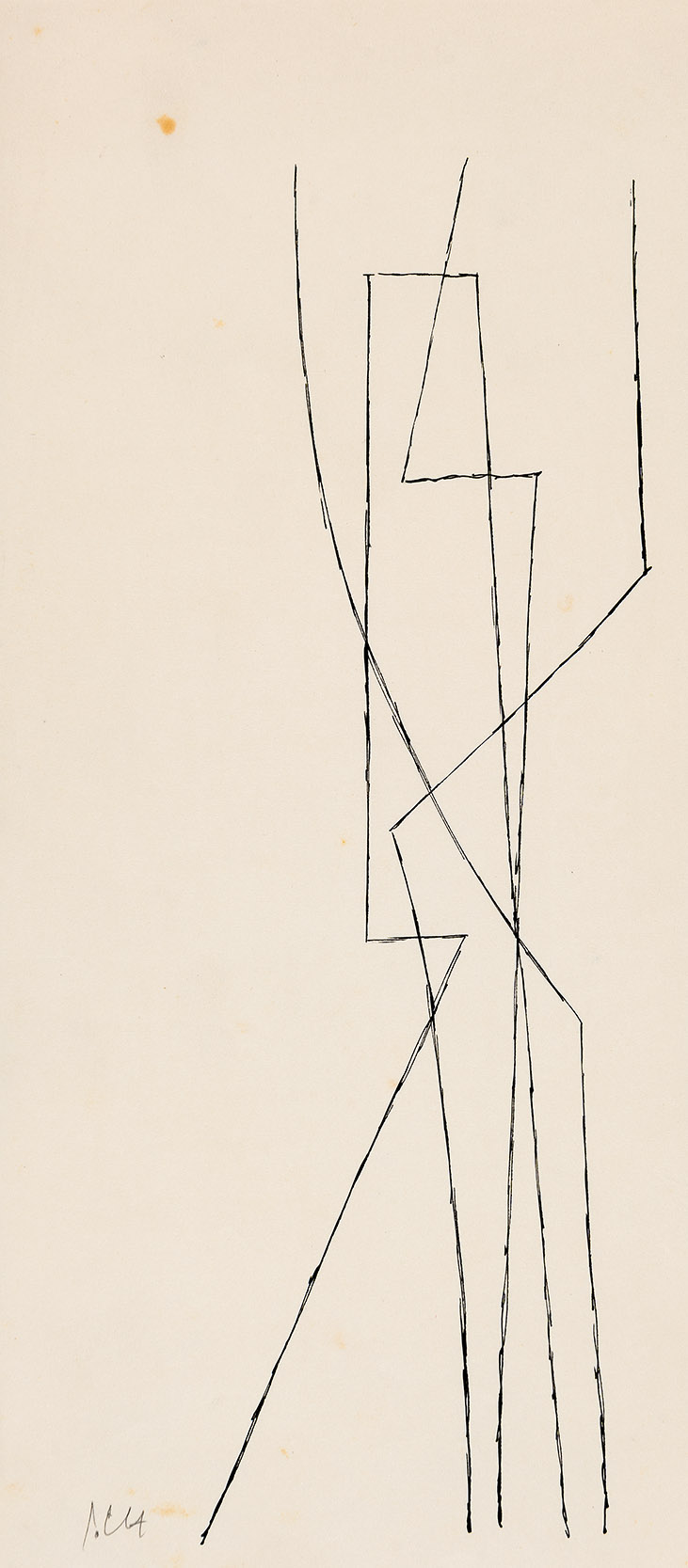

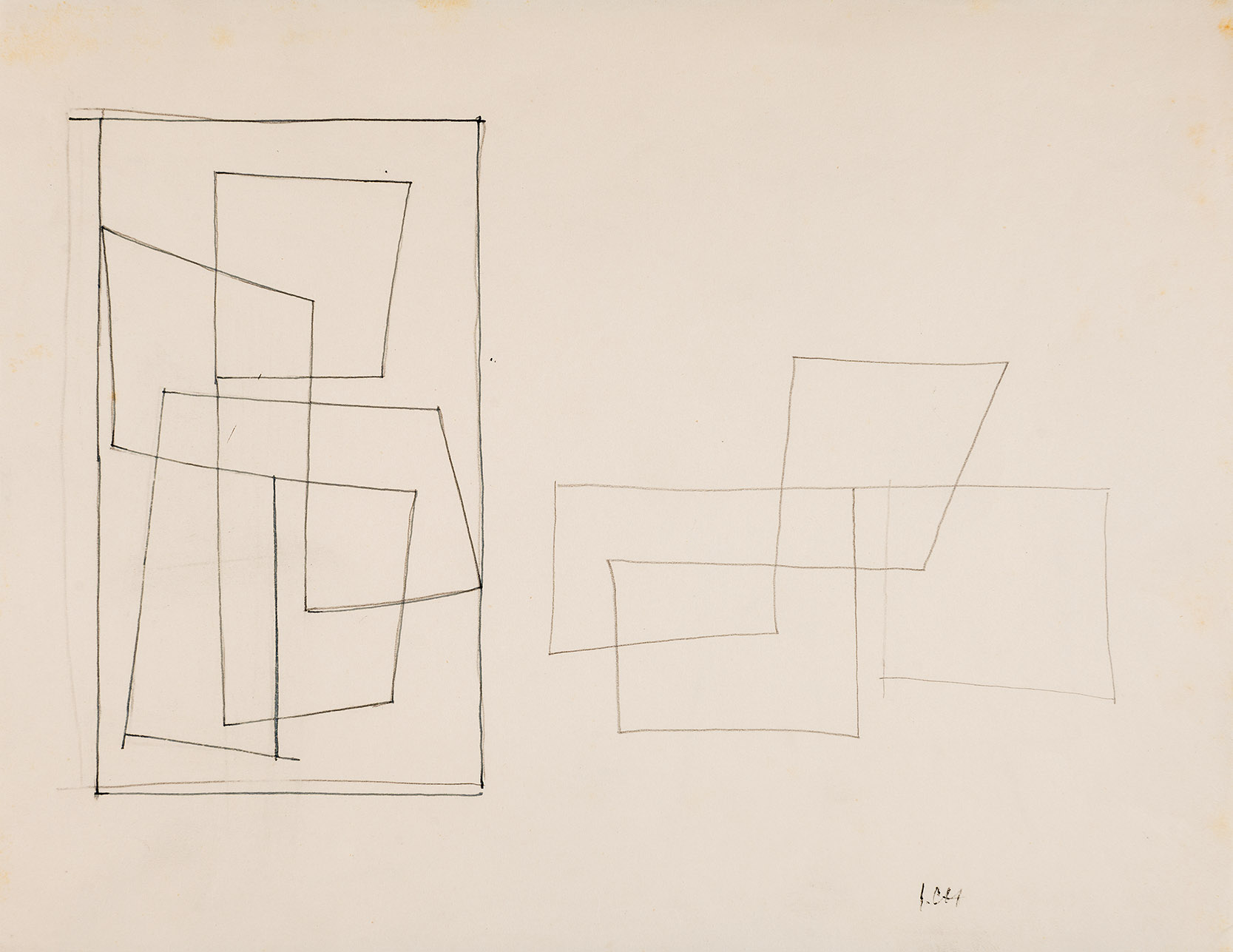

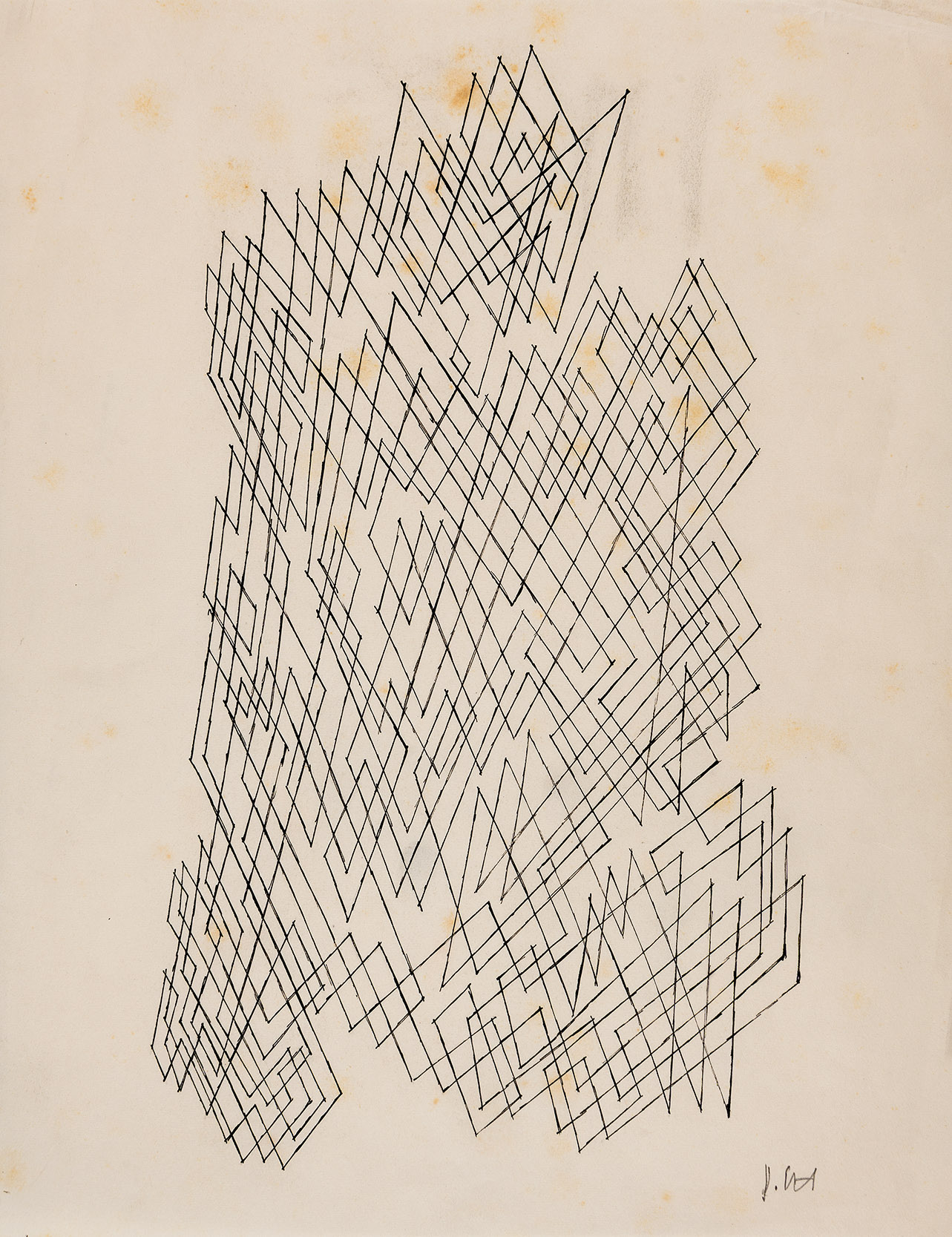

En tanto, analizando esta treintena de obras (32 dibujos y 2 esculturas) de aquel tiempo de París, observamos la conformación de un yo plural, una coherencia íntima que resulta de un incesante ejercicio de posibilidades, tal voces alzadas como una necesidad para la ulterior existencia del silencio, ejerciendo una personalidad fractal revelada en un mundo expandido, eran ensayos sobre papel como desarrollos al margen y que, sin dudarlo, le otorgaron la libertad necesaria para luego arribar al esencial recogimiento de su producción.

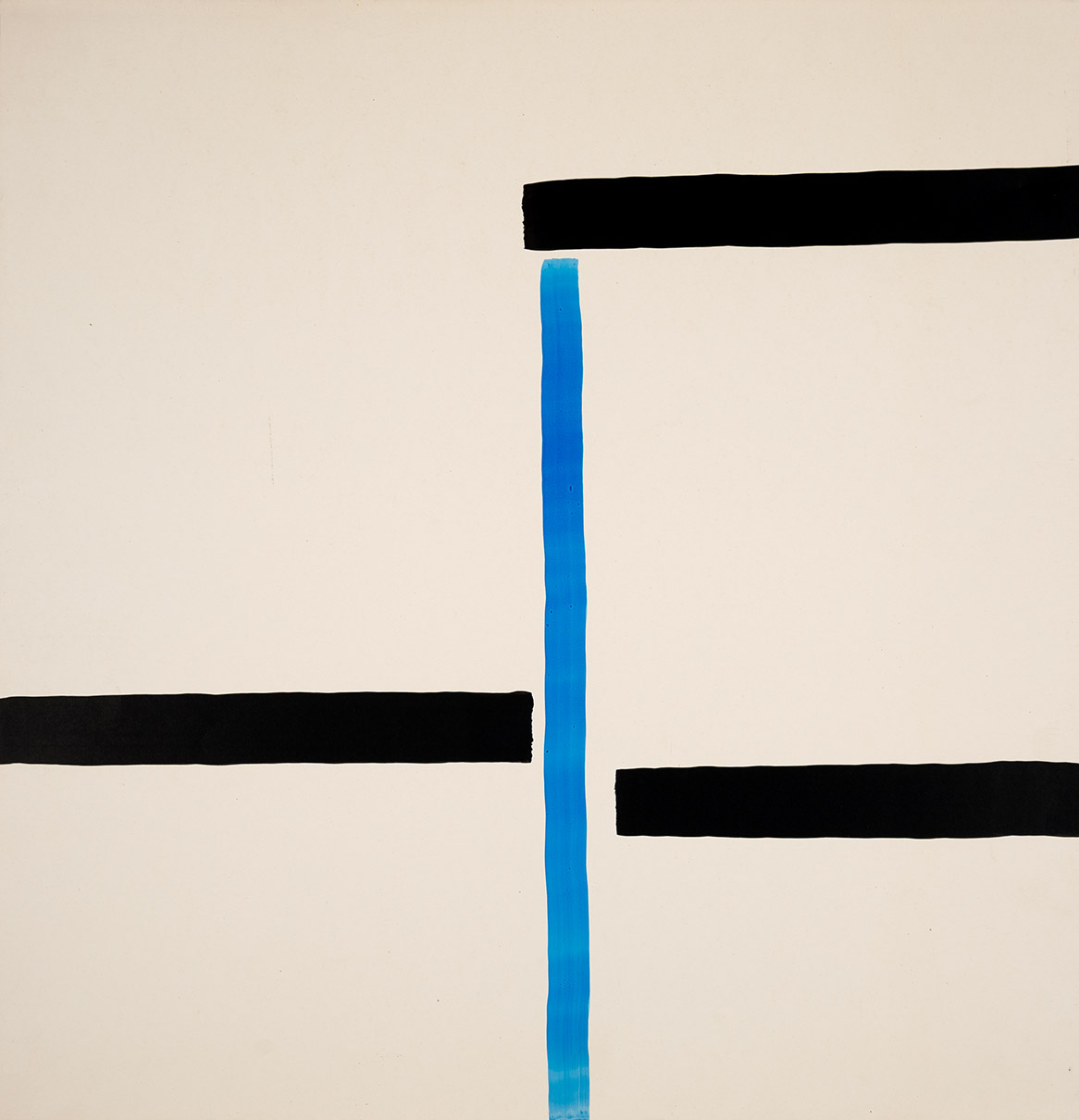

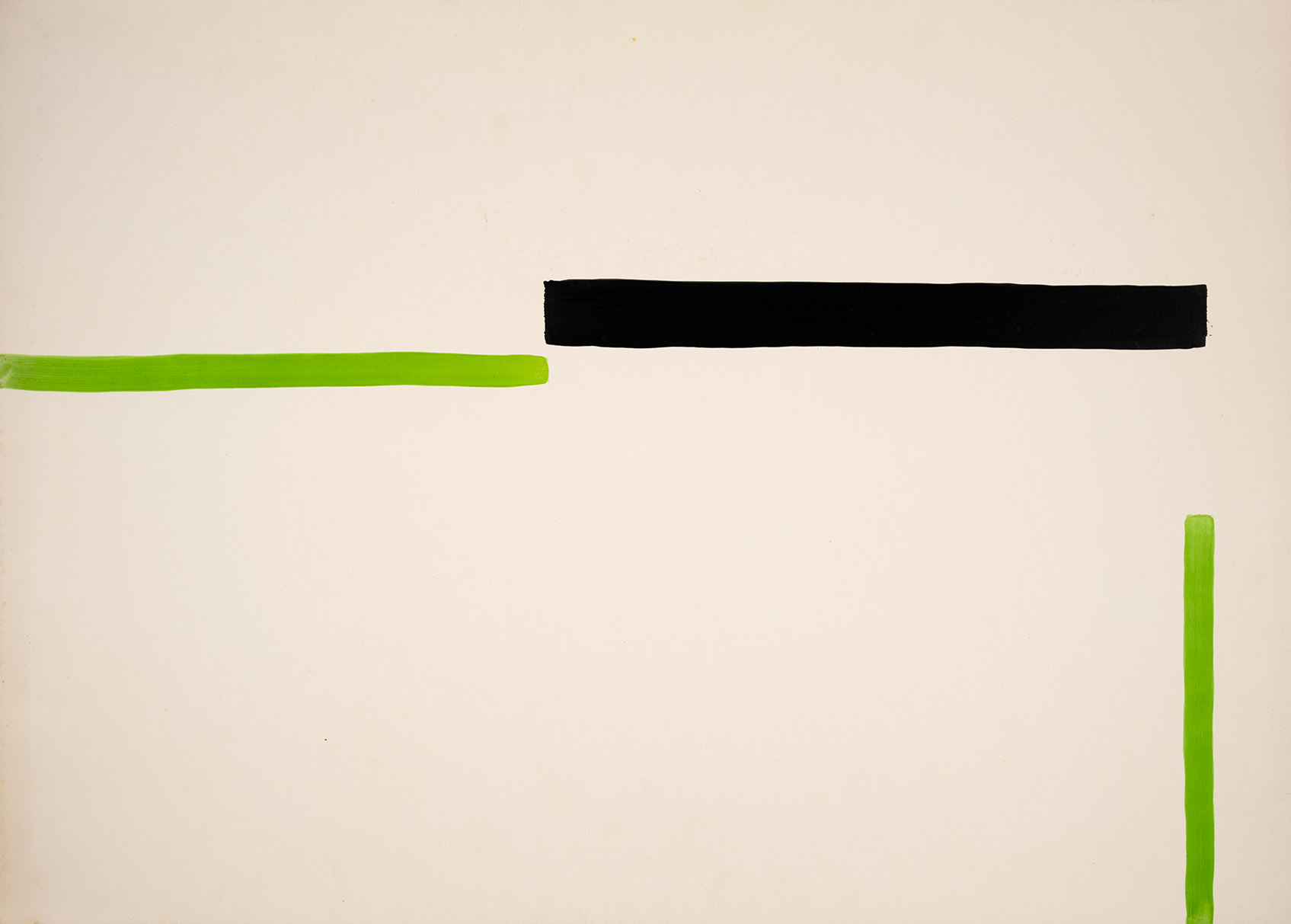

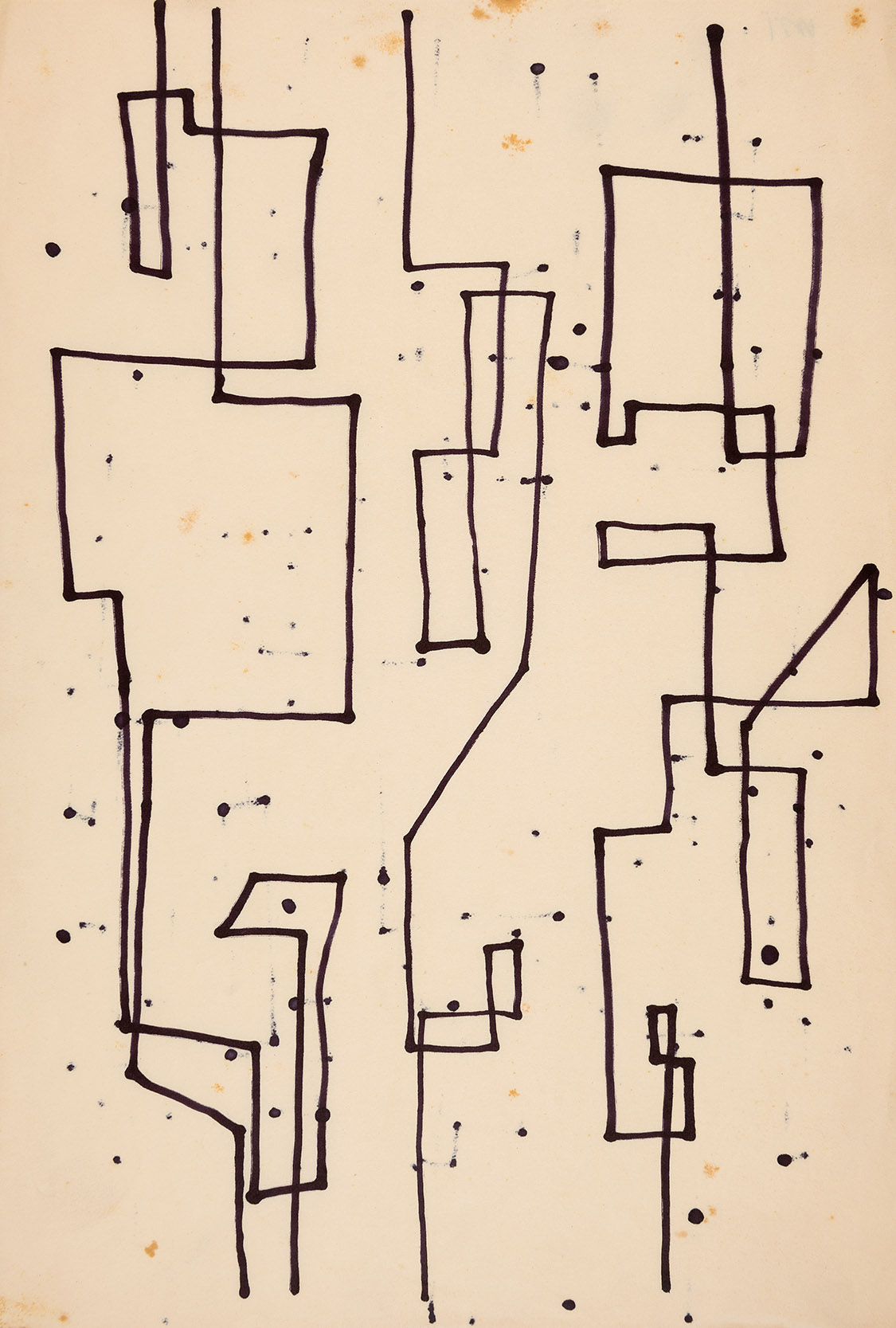

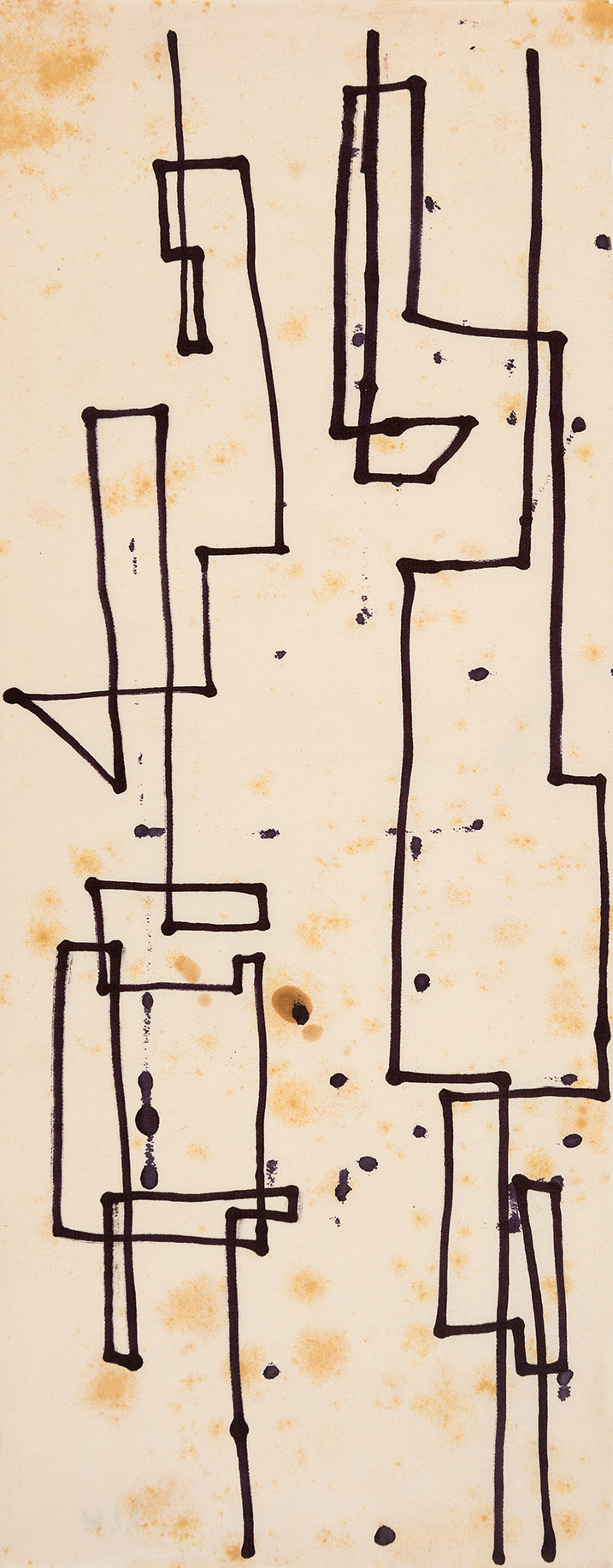

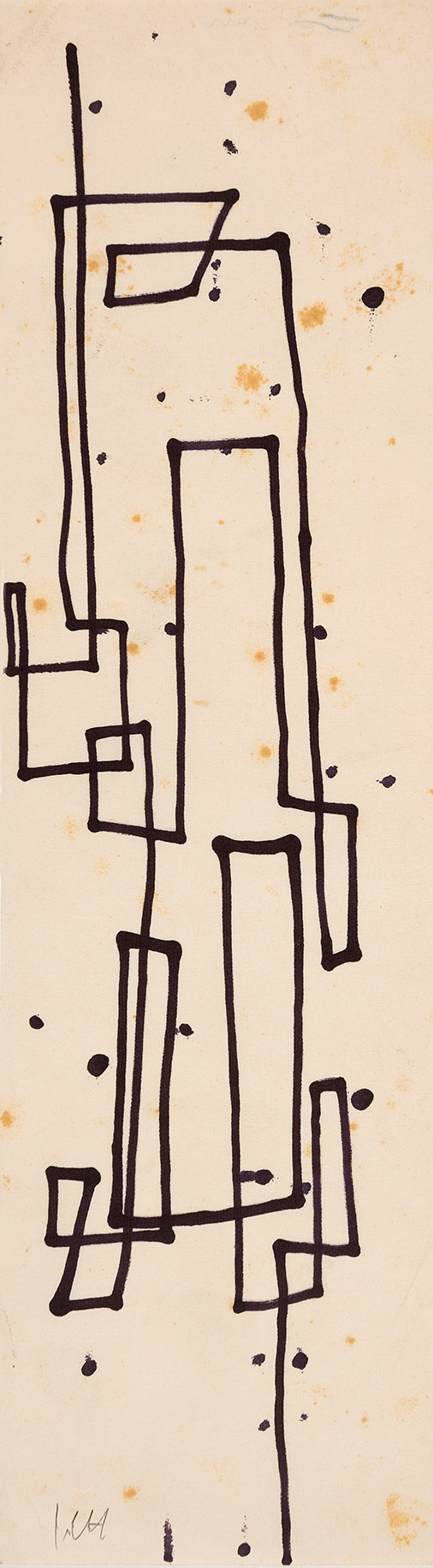

Así, pareciere hermético si revisamos un conjunto de dibujos con color que llamo “neoplasticistas”, esencial mundo de bandas desplazadas hacia los límites del espacio pictórico, de una cierta liviandad, pareciere afectadas por un kleeiano temblor desde leves movimientos evocadores de cadenciosas notaciones musicales, como aquellos ritmos de danzas rusas de Theo Van Doesburg. Ejercicios de verdaderos viajes lineales interiores, silencioso universo de líneas evocador de los artistas de De Stijl, muy en especial pienso en Georges Vantongerloo o en Bart Van der Leck, también en detalles de las composiciones con líneas de Mondrian, circa 1916-1917.

Tal un visitante de tierras desconocidas, hay otro conjunto de dibujos extraídos desde una siembra de marcas, un leve dripping de puntos que, unidos al azar algunos de ellos como coordenadas constelares, generan el recorrido de las líneas, son activadores del espacio, revelando(se) algo hasta entonces inexistente. Quedarán otros puntos solitarios como testimonio del proceso, salpicando el dibujo.

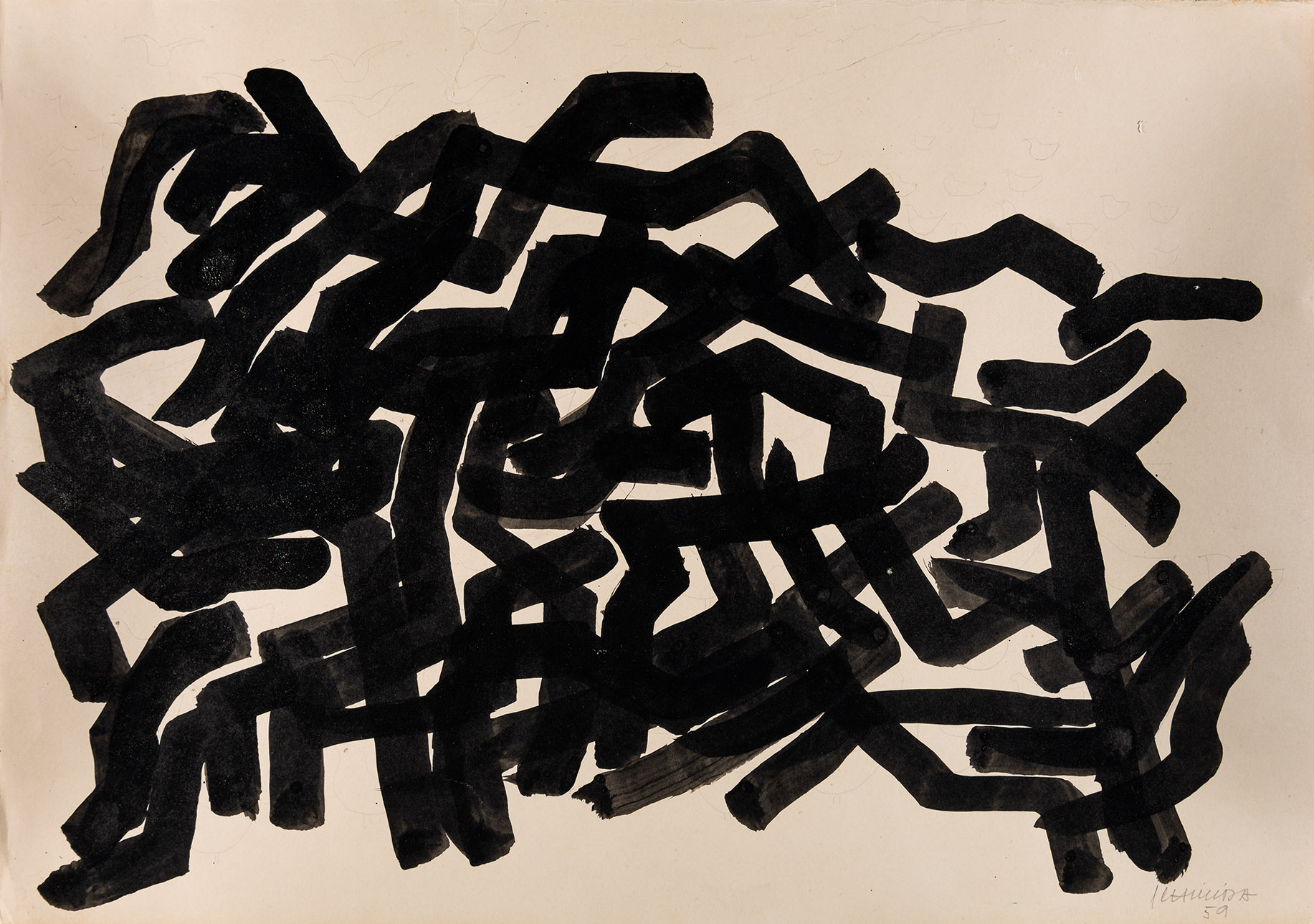

Contemplando otro grupo de dibujos con tintas negras, de evidente remembranza naturalista, nuestro artista viaja entre un territorio en equilibrio que va de lo ilegible a lo legible y, así, aquellos me devuelven a su pasión por los fósiles, fragmentos encapsulados del mundo vegetal y animal, desde una admiración por la naturaleza tan frecuente en los artistas vascos. Como muestran otros dibujos descendientes semejare de las tintas-alfabeto de Michaux, artista expuesto con frecuencia en el barrio latino, Gonzalo nos devuelve a la querida naturaleza, dibujos como huellas, quizás ramas u hojas meciéndose desde el hueco, fluidos. Y, en otras pinturas, estoy pensando en su ciclo conocido como “Formas”, hay una cierta proximidad al quehacer de artistas como Deyrolle, Palazuelo, Poliakoff o Jacques Villon. En tanto sus níveas esculturas de esta década, talladas en el yeso, evocan paisajes, visiones desde la altura esas formas blanco-sobre-blanco que, nuevamente, muestran no son voces solitarias en su obra, hechos aislados, sino que podrían interrelacionarse con pinturas de ese tiempo.

A su retorno a España, Gonzalo Chillida abandona estas geometrías visibles en tanto ejerce una pintura que observa la naturaleza, el paisaje, desde un punto de vista progresivamente abstracto, sometido a eso que Celaya llamó el vértigo de la quietud. Tras quince años practicando el oficio de pintor, a partir de 1962, fecha de la primera individual, la pintura de Gonzalo Chillida es acogida en el contexto de la pintura de ese tiempo, de tal forma que su recorrido puede ser considerado clásico: artista integrado en la inaugural de la Galería Juana Mordó (1964) donde tuvo inmediata individual, una tríada de sus pinturas se hallaban incluidas en el primer catálogo del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966). Fue Gonzalo Chillida coleccionado por quienes verdaderamente conocían y amaban la pintura, al caso vienen ahora las palabras de su hermano Eduardo, pintor “de una sensibilidad excepcional”. Claro está, pintor de pintores.

[Extracto del texto de Alfonso de la Torre, comisario de la exposición]